Al final de un relato en uno de mis cuadernos del condado de Clare escribí: “30 de diciembre, 1929. Este es el peor cuento que haya escuchado nunca, y para cualquiera familiarizado con el relato las omisiones, vacilaciones e incoherencias resultaban exasperantes. El público estaba muy asqueado.

De vez en cuando yo cruzaba miradas con John Carey, un buen narrador, que fumaba sentado junto al fuego, y meneaba con pesar la cabeza. Para él era un sacrilegio machacar un cuento de esa forma. El pobre recitador, que a decir verdad lo estaba haciendo lo mejor que podía, tosía en ocasiones; tenía un resfriado, pero le iba bien tapar sus defectos con una tos sonora de vez en cuando, y el espacio de descanso que de este modo se creaba en la narración le permitía pensar. Muy a menudo, los narradores tosen cuando no saben lo que van a decir.

Por fin, Carey no pudo soportar más la tensión, indignado más allá de lo tolerable, y le gritó al narrador, diciéndole lo que se había saltado y reprendiéndolo. Carey y los demás oyentes habían conocido al padre del recitador, que fue el mejor narrador del distrito; el hijo recordaba los cuentos, pero no podía contarlos bien.

El crítico literario analfabeto puede ser tan despiadado en sus juicios como su sofisticado colega que escribe en una estancia repleta de libros, y podemos estar seguros de que el relato medieval, lo mismo que la narración oral moderna, tenía que pasar por el fuego purgatorio de muchos siglos antes de alcanzar el elevado nivel que le exigían los cínicos críticos del mundo de habla gaélica.

Seamus O Duilearga [James Delargy] “Irish Tales and Story-tellers”, en H. Khun and K.Schier (eds.), Märchen, Mythos und Dichtung: Festschrift zum 90. Geburtstag Friedrich von der Leyens am 19. August 1963, Múnich: Editorial C. H. Beck, 1963, pp. 66-67)

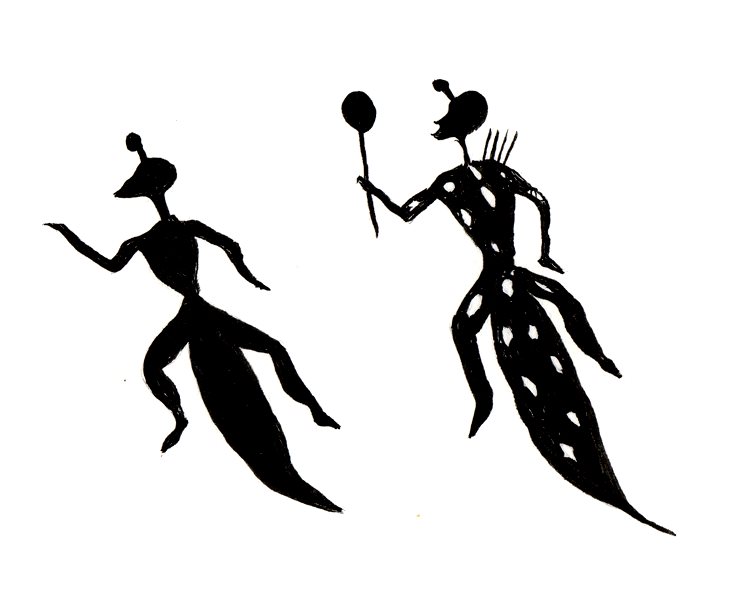

Ilustración inspirada en un dibujo del tambor de un chamán